债券股票也能代币化吗?与传统金融资产有什么区别?

日期:2025-09-12 16:02:16 来源: IT猫扑网整理

债券和股票不仅能够代币化,而且已成为现实世界资产代币化浪潮中的核心领域。2025年全球RWA市场规模已超689亿美元,同比增长110%,其中债券与股票代币化项目占据重要份额,从新加坡星展银行的代币化债券到纳斯达克拟支持的代币化股票交易,传统金融资产正在区块链技术推动下经历深刻变革。这种变革的本质是通过区块链将实体资产转化为可分割、可编程的数字通证,重构资产流通与交易的底层逻辑。

债券与股票代币化的可行性与实践案例

技术基础与驱动因素

代币化的实现依赖于区块链技术的成熟与金融基础设施升级需求的双重推动。一方面,智能合约、跨链协议等技术突破使资产所有权的链上确权与自动执行成为可能;另一方面,传统金融体系中跨境结算成本高、流动性受限等痛点,催生了对更高效流通机制的需求。同时,全球监管框架逐步完善,如欧盟MiCA法案与美国RWA试点项目,为合规代币化提供了政策基础。

典型实践案例

债券代币化已进入规模化应用阶段。2024年新加坡星展银行发行1.5亿美元代币化债券,实现从发行到结算的全流程链上操作,结算时间从传统T+2缩短至实时;2025年7月汇丰银行推出企业代币化存款服务,允许企业客户将美元存款转化为区块链通证,提升资金使用效率。

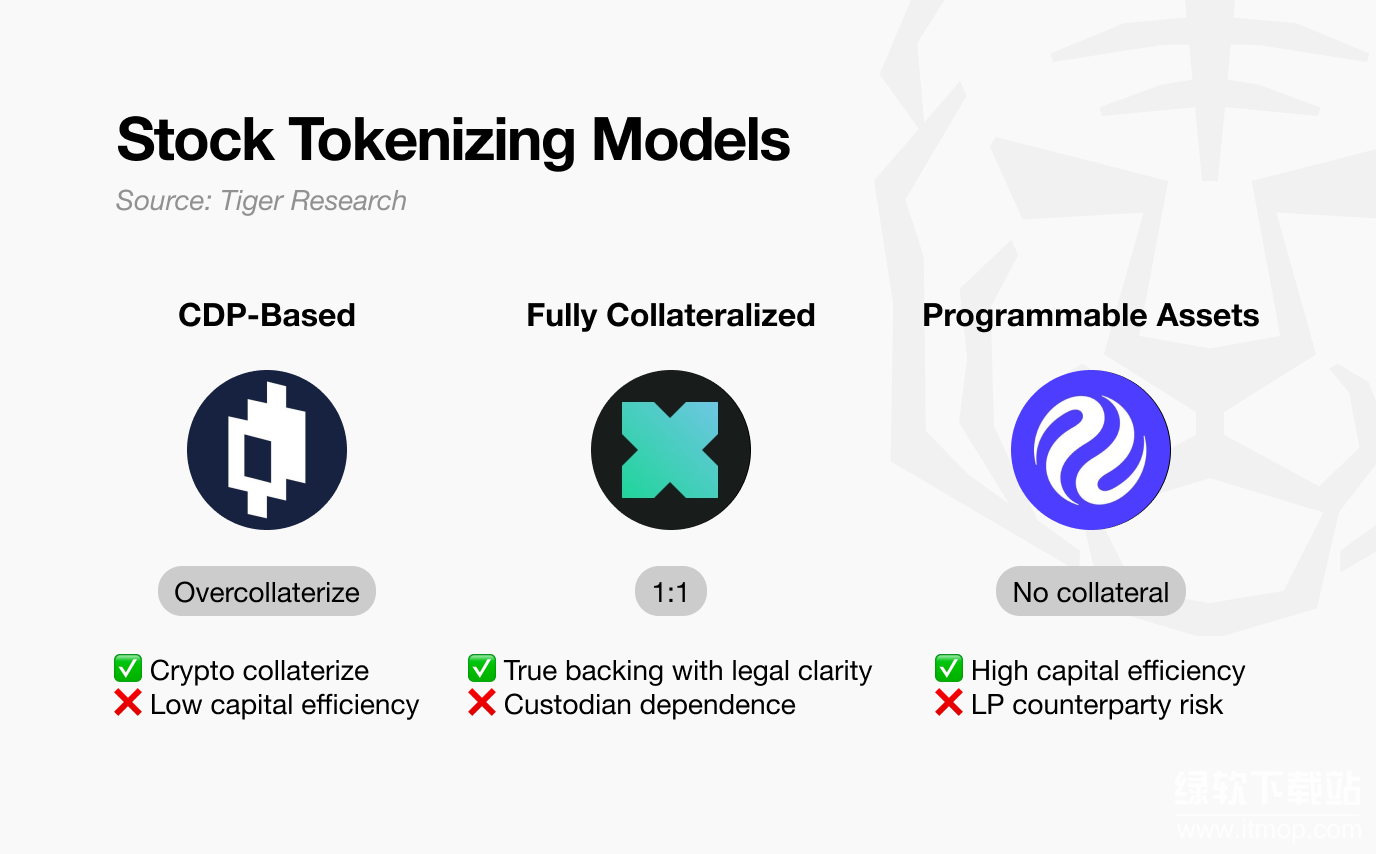

股票代币化领域迎来突破性进展。纳斯达克于2025年9月向SEC提交规则变更申请,拟在其平台支持特斯拉、苹果等头部企业的代币化股票交易,这意味着传统股票可能通过区块链实现24小时不间断交易。此外,贝莱德等资管巨头正探索ETF代币化,计划将旗下黄金ETF转化为区块链通证,打破传统交易所的时间限制。

代币化资产与传统金融资产的核心差异

流动性:从时间与门槛的双重突破

7×24小时实时交易与碎片化流通。代币化资产依托区块链网络实现全天候交易,不受交易所营业时间限制,且支持资产碎片化拆分,最低交易额可低至1美元,使小额用户也能参与高价值资产交易。传统股票与债券则依赖交易所固定时段交易,且多以“整份”为交易单位,普通用户难以进入。

跨市场流动性聚合。代币化资产可在不同区块链平台与交易场所间流动,形成全球性交易网络;传统资产则受地域与交易所分割限制,流动性分散在不同市场。

结算效率:智能合约重构清算逻辑

T+0即时结算成为现实。代币化资产交易通过智能合约自动执行所有权转移与资金清算,无需中介机构介入,实现“交易即结算”。传统金融资产结算依赖托管机构与清算所的人工操作,股票通常为T+1,债券甚至需要T+2以上周期。

降低对手方风险。智能合约的自动履约特性减少了交易对手违约风险,而传统结算中因人工操作延迟可能导致的头寸暴露问题被彻底解决。

透明度与准入门槛:金融民主化的技术路径

链上可追溯的所有权记录。代币化资产的交易与所有权变更全部记录在区块链上,任何参与者均可查询验证,解决了传统金融中中心化记录的信息不透明问题。

全球化低门槛准入。通过互联网即可访问代币化资产市场,新兴市场用户无需开设海外账户即可参与国际资产交易;传统金融资产则受地域监管与机构壁垒限制,普通用户难以突破地域与资金门槛。

当前发展动态与行业争议

监管框架的全球博弈

亚洲市场积极推进合规化进程。香港于2025年6月发布虚拟资产监管路线图,明确RWA发行需持牌运营,要求发行方满足反洗钱与客户身份验证标准,为代币化资产提供清晰的合规路径。

美国监管态度趋于谨慎。SEC对纳斯达克代币化股票交易提案提出多项质疑,要求强化市场操纵防范机制,特别是针对匿名交易可能带来的监管漏洞,反映出创新与风险防控之间的平衡难题。

技术挑战与行业分歧

跨链互通与标准统一问题突出。当前主流区块链平台采用不同通证标准,如以太坊ERC-3525半同质化通证与比特币Layer2网络的兼容性不足,导致资产跨链流动存在技术障碍,行业亟待统一的互操作协议。

稳定币锚定风险引发信任危机。近期USDT等稳定币出现短暂脱锚波动,暴露了链上资产与法币锚定的稳定性隐患,如何构建更可靠的价值锚定机制成为技术攻坚重点。

市场操纵担忧与普惠价值的争议。批评者认为代币化资产的匿名交易特性可能加剧市场操纵,而支持者则强调其对普惠金融的推动作用,如新兴市场企业可通过代币化降低融资成本,为中小企业与普通用户创造公平的金融环境。

未来展望:从基础设施变革到金融范式转移

代币化本质上是金融基础设施的范式转移,其核心价值在于通过区块链技术重构资产的“发行-交易-结算”全流程。短期内,行业需解决监管碎片化与技术标准化问题,特别是跨链互通协议与隐私保护技术的突破将加速落地进程。长期来看,随着全球RWA规模预计在2030年突破万亿美元,代币化有望颠覆传统证券发行与交易模式,推动金融市场向更高效、包容的方向演进。对于用户而言,需密切关注各国政策动态与底层技术创新,把握这场金融变革中的结构性机遇。