GENIUS法案如何重塑稳定币?全球合规清洗有何变化?

日期:2025-09-05 17:57:33 来源: IT猫扑网整理

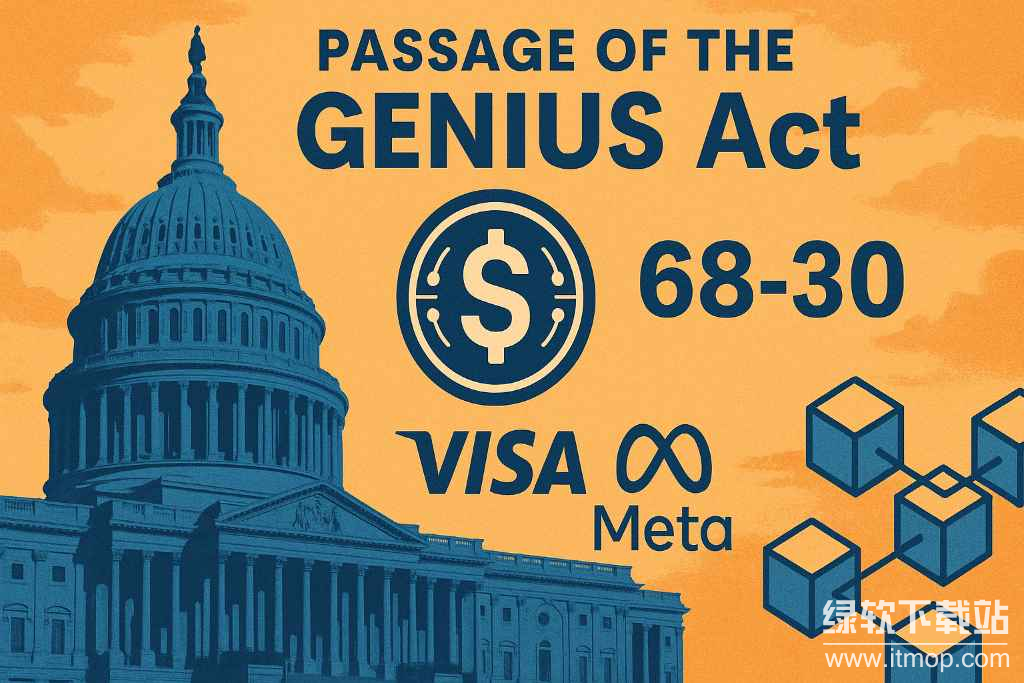

2025年7月18日,《指导和建立美国稳定币国家创新法案》(GENIUS法案)正式签署成法,标志着稳定币市场进入联邦统一监管时代。该法案通过限定发行资质、标准化储备机制与强化合规义务,重塑了稳定币的市场格局;与此同时,全球范围内的合规清洗实践正从技术工具、监管协同与跨司法辖区标准三个维度发生结构性变化,推动稳定币从“无序扩张”向“合规可控”转型。

GENIUS法案:稳定币市场的重塑框架

核心要求与监管逻辑

GENIUS法案的核心目标是解决稳定币市场长期存在的监管碎片化问题,其制度设计参考了2023年《总统金融市场工作组稳定币报告》及欧盟MiCA框架,构建了三层监管逻辑:

1.发行资质的严格限定:仅允许持牌支付机构(如银行、经美联储批准的非银行金融机构)发行支付稳定币,明确禁止Meta、Apple等科技公司直接参与发行。美国货币监理署(OCC)已基于此标准批准5家银行的稳定币发行申请,形成“银行主导”的市场准入格局。

2.储备资产的标准化:要求稳定币发行方必须以1:1美元储备支持,可接受资产被严格限定为美元现金、银行存款及93天内到期的短期美债,彻底排除高风险资产。这一规则直接冲击了此前部分发行商的“混合储备”模式,例如USDT发行商Tether因储备审计不透明被纽约DFS罚款1.2亿美元,并被要求2025年底前完成1:1美元储备转换。

3.全流程合规嵌入:强制实施反洗钱(AML)、了解客户(KYC)及消费者保护机制,要求发行商接入FinCEN区块链分析平台,实时共享交易数据,链上合规工具(如Chainalysis、TRM Labs的实时监控模块)被嵌入稳定币智能合约,实现交易层面的“合规前置”。

对市场结构的直接影响

法案生效后,稳定币市场呈现“集中度提升”与“合规化分层”两大特征:

美元稳定币仍占据超90%市场份额,但头部格局生变——USDC凭借银行背景保持领先,新合规发行的Genius Dollar(GD)快速崛起,而USDT因合规整改市场份额下滑至25%以下。

行业门槛显著提高,联邦监管要求头部发行商持有至少2亿美元储备金,中小发行商或因合规成本过高退出市场,预计2025年底前市场将形成“3-5家主导”的寡头格局。

全球合规清洗的升级路径

技术工具的深度渗透

合规清洗已从“事后审计”转向“链上原生合规”,技术创新成为核心驱动力:

1.身份验证技术落地:ERC-3643等链上身份协议被广泛采用,中国香港《稳定币条例》(2025年8月实施)首创“全链上身份验证”机制,要求稳定币交易绑定实名钱包,匿名转账单日限额压缩至1万美元,实现资金流向的实时追踪。

2.自动化监管报告:ISO 23247《稳定币合规技术框架》推出后,链上身份标识符(DID)与监管接口标准化,发行商可通过智能合约自动生成符合多司法辖区要求的合规报告,降低跨区域运营成本。

3.跨链合规协同:基于Cosmos、Polkadot的跨链桥接协议集成合规清算模块,支持在不同区块链网络间执行差异化监管规则,例如在欧盟需触发MiCA的每日储备披露,在香港则需启动实时身份验证。

主要司法辖区的差异化实践

全球合规清洗呈现“区域标准分化”与“监管强度升级”并行的特点:

美国:以GENIUS法案为核心,构建“联邦统一+州级补充”的监管体系,FinCEN要求交易所与发行商实时共享交易数据,重点打击洗钱与恐怖融资,对违规行为的罚款金额较2023年提升3倍。

欧盟:MiCA框架(2024年6月生效)聚焦储备透明度与系统性风险防控,欧洲银行管理局(EBA)对“超额抵押稳定币”(如DAI)施加额外资本金要求,防止抵押资产波动引发的连锁风险。

中国香港:以“风险预防”为导向,通过《稳定币条例》实施全流程监管,从发行前资质审查、发行中储备监控到交易后合规审计形成闭环,成为亚洲首个实现稳定币全生命周期监管的地区。

监管协同的进展与挑战

G20虽在2025年推动稳定币跨境监管互认框架,但美欧港三地标准差异仍构成主要障碍:

美国侧重“发行资质与储备安全”,欧盟强调“投资者保护与市场稳定”,香港则聚焦“反洗钱与资金追踪”,这种差异导致跨区域发行商需开发“模块化合规系统”,针对不同地区切换监管适配模式。不过,国际清算银行(BIS)已启动“稳定币监管沙盒”,推动主要经济体在智能合约审计、储备资产估值等技术标准上达成共识。

行业趋势与未来挑战

GENIUS法案与全球合规清洗升级共同指向“合规驱动型创新”的行业新逻辑:稳定币发行商需在技术层面融合链上监控、身份验证与跨链合规工具,在商业层面接受更高的资本金要求与运营成本。短期内,市场集中度将进一步提升,合规能力成为竞争核心;长期看,G20跨境监管互认框架的完善程度,将决定稳定币能否真正实现“全球支付工具”的定位,而技术标准与监管规则的协同,仍是未来3-5年行业发展的关键命题。