什么是多重签名技术?如何提升比特币交易安全?

日期:2025-08-27 17:52:36 来源: IT猫扑网整理

多重签名技术是一种要求使用多个独立私钥对同一笔交易进行签名才能完成验证的加密机制,通过分散签名权限与风险,有效解决了传统单签名钱包私钥单点丢失或被盗的致命缺陷,成为提升比特币交易安全的核心技术方案。

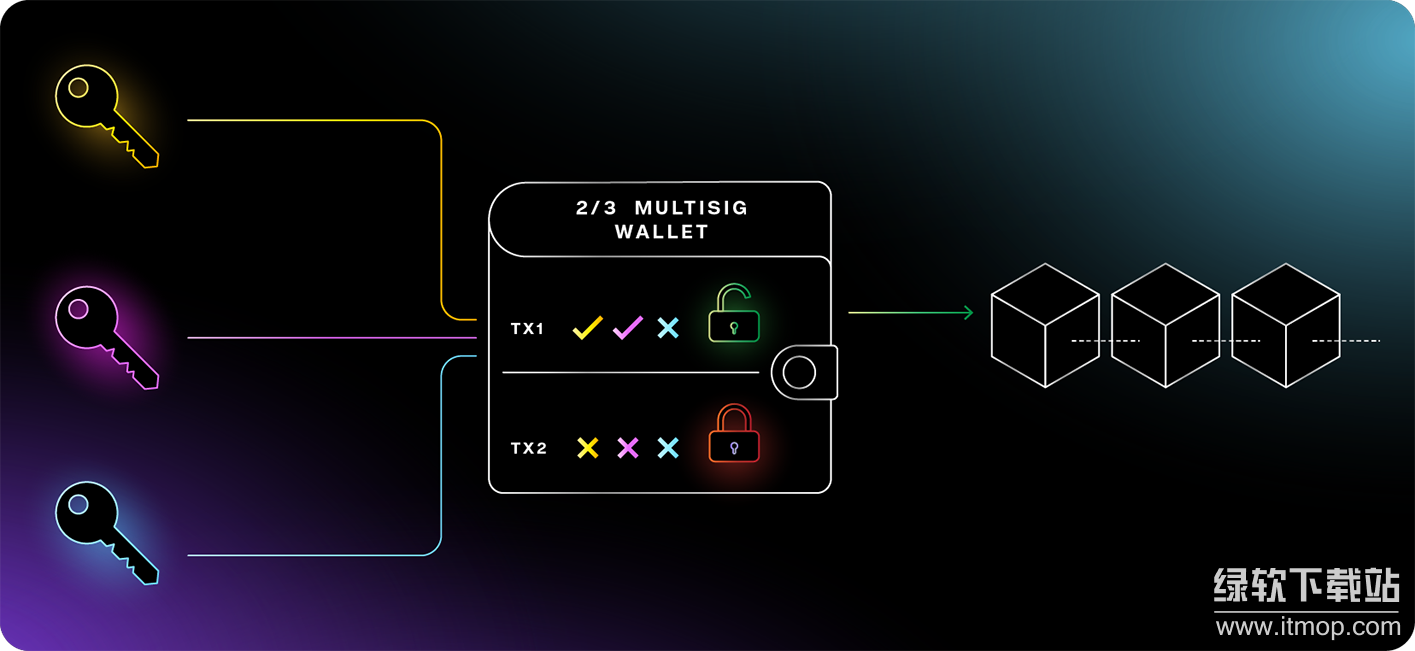

多重签名(Multi-Signature, Multi-Sig)技术的核心在于分布式权限控制,典型配置如“2-of-3”模式,即3个授权私钥中需至少2个完成签名,交易才能生效。这一机制并非额外添加的功能模块,而是比特币协议原生支持的特性,通过UTXO脚本编程实现——当用户创建多签地址时,系统会生成包含多个公钥的脚本,只有满足预设签名数量的私钥完成签名,交易才能被区块链网络验证通过。传统单签名钱包中,私钥如同“唯一钥匙”,一旦丢失或被盗,资产便面临直接损失。多重签名技术通过将“单钥匙”改为“多把钥匙共同开锁”的模式,从根本上分散了风险,这也是其自比特币网络早期就被引入的核心原因。

多重签名的关键技术特性

M-of-N灵活配置机制

最常见的多签配置包括2-of-2(双因子认证,需两把钥匙同时签名)、2-of-3(容错设计,3把钥匙中任意2把即可生效)等,用户可根据安全需求自由选择签名数量与总授权数量的比例,既保证安全性又兼顾使用便捷性。

链上签名透明性

每笔多签交易都会在区块链上记录所有参与签名的公钥信息,这种“公开可查”的特性增强了交易的审计追踪能力,尤其适用于需要多方监管的场景。

权限分离与分散存储

多签技术支持将不同私钥分散存储于不同设备或地理位置,例如将一把私钥存入硬件钱包(冷存储)、一把存入手机热钱包、一把打印为纸钱包,即使某一存储介质出现问题,也不会导致所有私钥同时失效。

抗量子计算潜力

相比传统单签名方案,多签机制的底层架构更易适配后量子密码学算法升级,为应对未来量子计算可能带来的加密威胁提供了技术缓冲空间。

多重签名对比特币交易安全的提升路径

企业级安全架构

交易所等机构普遍采用3-of-5、5-of-7等多签配置,并结合HSM(硬件安全模块)存储私钥,确保即使部分签名设备被攻破,攻击者也无法完成交易授权。这种“多重防线”设计已成为加密资产托管行业的安全标准。

个人用户安全方案

个人用户可通过“冷存储+多签验证”组合提升资产安全性,例如使用支持多签功能的钱包时,要求必须同时通过硬件钱包(如Ledger)和手机验证码完成签名。部分钱包还融合了私钥分片技术,将单个私钥拆分为多个片段,需集齐指定数量片段才能恢复完整私钥,进一步降低单点泄露风险。

新兴技术融合应用

随着区块链技术发展,多签机制正与MPC(安全多方计算)、智能合约等技术融合。MPC钱包可在不暴露链上签名痕迹的情况下实现多签逻辑,提升隐私性;智能合约则支持设定交易金额阈值,当单笔转账超过预设额度时自动触发多签验证,避免大额资产被误操作或盗转。

行业应用动态与技术演进

监管合规推动普及

2025年中国央行发布的《加密资产托管指引》明确要求,机构托管加密资产时必须采用“多签+冷存储”组合方案,从监管层面推动了多签技术的标准化应用。

技术升级增强实用性

比特币Taproot协议升级后,多签交易可伪装为普通单签交易,在保持安全性的同时提升了隐私性,解决了早期多签交易“链上特征明显、易被针对性攻击”的问题。

市场渗透率显著提升

据行业数据显示,头部10家加密货币交易所已全部部署多签系统,个人用户对多签钱包的采用率较去年同期提升47%,反映出市场对这一技术的认可度持续增强。

多重签名技术的潜在风险与挑战

交易成本增加

多签交易需在区块链上记录更多公钥和签名信息,导致链上存储空间占用更大,平均交易费用比单签交易增加15%-30%。

私钥恢复复杂度上升

当多签配置涉及3个以上签名者时,私钥管理和恢复流程会变得复杂,普通用户若缺乏专业知识,可能在私钥丢失后无法完成资产找回。

新型攻击面出现

跨设备签名协调过程中可能引入侧信道漏洞,例如攻击者通过监听不同设备间的通信数据,推测私钥信息。因此,多签系统的安全不仅依赖算法,还需配合严格的通信加密措施。

总体而言,多重签名技术通过“分散权限、多重验证”的核心逻辑,为比特币交易提供了远超单签名方案的安全保障,同时随着技术融合与监管完善,其在加密资产安全领域的应用将更加广泛。对于用户而言,选择适合自身需求的多签配置,并重视私钥管理细节,仍是确保资产安全的关键。